まだまだある!蔦屋重三郎ゆかりの地

蔦屋重三郎ゆかりの地は他にもたくさんあります。ぜひご覧ください!

-

平賀源内の墓

エレキテルの復元で有名な平賀源内は、発明家だけでなく、本草学者・地質学者・蘭学者・戯作者など多彩な才能をもち、蔦屋重三郎からも吉原細見『細見嗚呼御江戸』の序文執筆を依頼されました。 源内は、安永8年(1779)に殺傷事件を起こして獄死し、台東区橋場にあった総泉寺に葬られました。寺は後に移転し、現在は墓のみが残されています。

エレキテルの復元で有名な平賀源内は、発明家だけでなく、本草学者・地質学者・蘭学者・戯作者など多彩な才能をもち、蔦屋重三郎からも吉原細見『細見嗚呼御江戸』の序文執筆を依頼されました。 源内は、安永8年(1779)に殺傷事件を起こして獄死し、台東区橋場にあった総泉寺に葬られました。寺は後に移転し、現在は墓のみが残されています。

所在地:台東区橋場2-22-2 -

山東京伝机塚の碑(浅草寺)

山東京伝は、蔦屋重三郎の元で『江戸生艶気樺焼』や『通言総籬』など多くの黄表紙・洒落本を創作した戯作者で、北尾政演の画号で浮世絵師としても活躍しました。 碑は京伝の弟京山が亡兄を偲んで建立したもので、浅草寺本堂北側にあります。碑の表面には京伝が生前に著した愛用の机についての小文が刻まれています。

山東京伝は、蔦屋重三郎の元で『江戸生艶気樺焼』や『通言総籬』など多くの黄表紙・洒落本を創作した戯作者で、北尾政演の画号で浮世絵師としても活躍しました。 碑は京伝の弟京山が亡兄を偲んで建立したもので、浅草寺本堂北側にあります。碑の表面には京伝が生前に著した愛用の机についての小文が刻まれています。

所在地:台東区浅草2-3-1 浅草寺本堂北側 -

葛飾北斎の墓(誓教寺)

世界的に知られる名作『冨嶽三十六景』は、蔦屋重三郎の死後に別の版元から出版されたものですが、「勝川春朗」と名乗っていた若き日の葛飾北斎も、蔦重の元で浮世絵を刊行したうちの1人です。 北斎は嘉永2年(1849)に亡くなり、台東区元浅草の誓教寺に埋葬されました。墓には北斎の画号の1つでもある「画狂老人卍」と辞世の句が刻まれています。

世界的に知られる名作『冨嶽三十六景』は、蔦屋重三郎の死後に別の版元から出版されたものですが、「勝川春朗」と名乗っていた若き日の葛飾北斎も、蔦重の元で浮世絵を刊行したうちの1人です。 北斎は嘉永2年(1849)に亡くなり、台東区元浅草の誓教寺に埋葬されました。墓には北斎の画号の1つでもある「画狂老人卍」と辞世の句が刻まれています。

所在地:台東区元浅草4-6-9 -

佐野政言の墓(徳本寺)

天明4年(1784)、佐野政言は江戸城内で若年寄・田沼意知への刀傷事件を起こし、老中・田沼意次とともに幕府の実権を握っていた意知は傷が原因で亡くなりました。 政言は幕府から切腹を命じられ、徳本寺に埋葬されましたが、田沼意次・意知父子の政治に不満を募らせていた民衆からは「世直し大明神」として称えられました。

天明4年(1784)、佐野政言は江戸城内で若年寄・田沼意知への刀傷事件を起こし、老中・田沼意次とともに幕府の実権を握っていた意知は傷が原因で亡くなりました。 政言は幕府から切腹を命じられ、徳本寺に埋葬されましたが、田沼意次・意知父子の政治に不満を募らせていた民衆からは「世直し大明神」として称えられました。

所在地:台東区西浅草1-3-11 -

勝川春章の墓(西福寺)

勝川春章は、江戸時代中期に隆盛を誇った浮世絵の流派「勝川派」の祖です。門下には勝川春好、春英ら多くの弟子がおり、葛飾北斎も春章に弟子入りして勝川春朗を名乗り絵師としての活動を始めました。蔦屋重三郎の版元からは北尾重政との競作による『青楼美人合姿鏡』などが刊行されています。 墓は台東区蔵前の西福寺にあります。

勝川春章は、江戸時代中期に隆盛を誇った浮世絵の流派「勝川派」の祖です。門下には勝川春好、春英ら多くの弟子がおり、葛飾北斎も春章に弟子入りして勝川春朗を名乗り絵師としての活動を始めました。蔦屋重三郎の版元からは北尾重政との競作による『青楼美人合姿鏡』などが刊行されています。 墓は台東区蔵前の西福寺にあります。

所在地:台東区蔵前4-16-16 -

徳川家治・家斉霊廟(寛永寺)

寛永2年(1625)、天海僧正により創建された寛永寺は、徳川将軍家の菩提寺を兼ね、江戸時代には格式と規模において国内随一の大寺院として、現在の上野公園一帯を境内地としていました。 御霊廟には蔦屋重三郎が生きた時代の江戸幕府将軍、徳川家治(第10代)・家斉(第11代)をはじめ、6人の将軍が眠っています(歴代将軍霊廟は非公開)。

寛永2年(1625)、天海僧正により創建された寛永寺は、徳川将軍家の菩提寺を兼ね、江戸時代には格式と規模において国内随一の大寺院として、現在の上野公園一帯を境内地としていました。 御霊廟には蔦屋重三郎が生きた時代の江戸幕府将軍、徳川家治(第10代)・家斉(第11代)をはじめ、6人の将軍が眠っています(歴代将軍霊廟は非公開)。

所在地:台東区上野桜木1-14-11(根本中堂) -

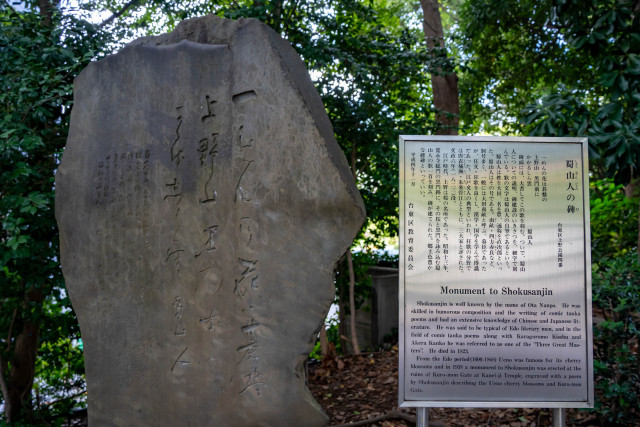

蜀山人の碑(上野公園)

「蜀山人」は、蔦屋重三郎と交流が深く、狂歌や黄表紙、洒落本と多彩なジャンルで活躍した幕臣・大田南畝の別号です。狂歌師としての名は「四方赤良」で、江戸の三大狂歌師と言われます。 碑には、寛永寺の総門であった黒門と桜を詠んだ蜀山人の歌「一めんの花は碁盤の上野山 黒門前にかかるしら雲」が刻まれています。

「蜀山人」は、蔦屋重三郎と交流が深く、狂歌や黄表紙、洒落本と多彩なジャンルで活躍した幕臣・大田南畝の別号です。狂歌師としての名は「四方赤良」で、江戸の三大狂歌師と言われます。 碑には、寛永寺の総門であった黒門と桜を詠んだ蜀山人の歌「一めんの花は碁盤の上野山 黒門前にかかるしら雲」が刻まれています。

所在地:台東区上野公園4 -

山谷堀公園

元は隅田川に注ぐ水路で、江戸時代には船宿で「猪牙舟(猪の牙のように舳先の尖った細長い小舟)」を雇って隅田川、山谷堀を遡上するのが、吉原へと向かう主要ルートの1つであり、舟で吉原通いをすることが陸路よりも優雅で粋と言われていました。 山谷堀は昭和に埋め立てられ、公園として整備されました。

元は隅田川に注ぐ水路で、江戸時代には船宿で「猪牙舟(猪の牙のように舳先の尖った細長い小舟)」を雇って隅田川、山谷堀を遡上するのが、吉原へと向かう主要ルートの1つであり、舟で吉原通いをすることが陸路よりも優雅で粋と言われていました。 山谷堀は昭和に埋め立てられ、公園として整備されました。

所在地:台東区浅草7-9 -

石川雅望の墓(榧寺)

石川雅望は江戸時代後期の狂歌師、国学者、戯作者で、狂歌師としての名は「宿屋飯盛」です。 天明狂歌四天王の1人に数えられ、蔦屋重三郎の元で『吾妻曲狂歌文庫』や『画本虫撰』など多くの狂歌本を刊行しました。 墓は台東区蔵前の榧寺にあり、都指定旧跡となっています。

石川雅望は江戸時代後期の狂歌師、国学者、戯作者で、狂歌師としての名は「宿屋飯盛」です。 天明狂歌四天王の1人に数えられ、蔦屋重三郎の元で『吾妻曲狂歌文庫』や『画本虫撰』など多くの狂歌本を刊行しました。 墓は台東区蔵前の榧寺にあり、都指定旧跡となっています。

所在地:台東区蔵前3-22-9 -

佐竹藩上屋敷跡

台東区台東には秋田佐竹藩の上屋敷があり、蔦屋重三郎と親交の深い朋誠堂喜三ニ(本名:平沢常富)は江戸留守居役としてここを拠点に活動していました。喜三ニは蔦重の元で多くの黄表紙本を刊行しましたが、『文武二道万石通』が問題視され黄表紙執筆を断念、その後は狂歌師として活動を続けました。 日本で2番目に古い商店街とされる佐竹商店街は、この屋敷から名づけられました。

台東区台東には秋田佐竹藩の上屋敷があり、蔦屋重三郎と親交の深い朋誠堂喜三ニ(本名:平沢常富)は江戸留守居役としてここを拠点に活動していました。喜三ニは蔦重の元で多くの黄表紙本を刊行しましたが、『文武二道万石通』が問題視され黄表紙執筆を断念、その後は狂歌師として活動を続けました。 日本で2番目に古い商店街とされる佐竹商店街は、この屋敷から名づけられました。

所在地:台東区台東3-1-1 -

酒井抱一住居跡

酒井抱一は、姫路藩主酒井家の次男でしたが文学・芸術を好み、江戸琳派を代表する絵師として『夏秋草図屏風』など多くの作品を描きました。また、狂歌師(狂名:尻焼猿人)として蔦屋重三郎と同じ「吉原連」に属していました。 抱一は文化6年(1809)から亡くなる文政11年(1829)まで、台東区根岸の雨華庵で過ごしました。

酒井抱一は、姫路藩主酒井家の次男でしたが文学・芸術を好み、江戸琳派を代表する絵師として『夏秋草図屏風』など多くの作品を描きました。また、狂歌師(狂名:尻焼猿人)として蔦屋重三郎と同じ「吉原連」に属していました。 抱一は文化6年(1809)から亡くなる文政11年(1829)まで、台東区根岸の雨華庵で過ごしました。

所在地:台東区根岸5-11-35 -

鳥山石燕の墓(光明寺)

鳥山石燕は江戸時代中期に活躍した狩野派の絵師で、『画図百鬼夜行』をはじめ、妖怪画を多く描いたことで知られています。また、喜多川歌麿や栄松斎長喜、後の歌川派の祖・歌川豊春らは石燕の元で学び、彼らに大きな影響を与えました。墓は台東区元浅草の光明寺にあり、辞世の区「隈刷毛の消ぎはを見よ秋の月」が刻まれています。

鳥山石燕は江戸時代中期に活躍した狩野派の絵師で、『画図百鬼夜行』をはじめ、妖怪画を多く描いたことで知られています。また、喜多川歌麿や栄松斎長喜、後の歌川派の祖・歌川豊春らは石燕の元で学び、彼らに大きな影響を与えました。墓は台東区元浅草の光明寺にあり、辞世の区「隈刷毛の消ぎはを見よ秋の月」が刻まれています。

所在地:台東区元浅草4-7-10

蔦屋重三郎を知る

蔦屋重三郎を知る 大河ドラマ館

大河ドラマ館 観光情報

観光情報 お土産・グルメ

お土産・グルメ アクセス

アクセス