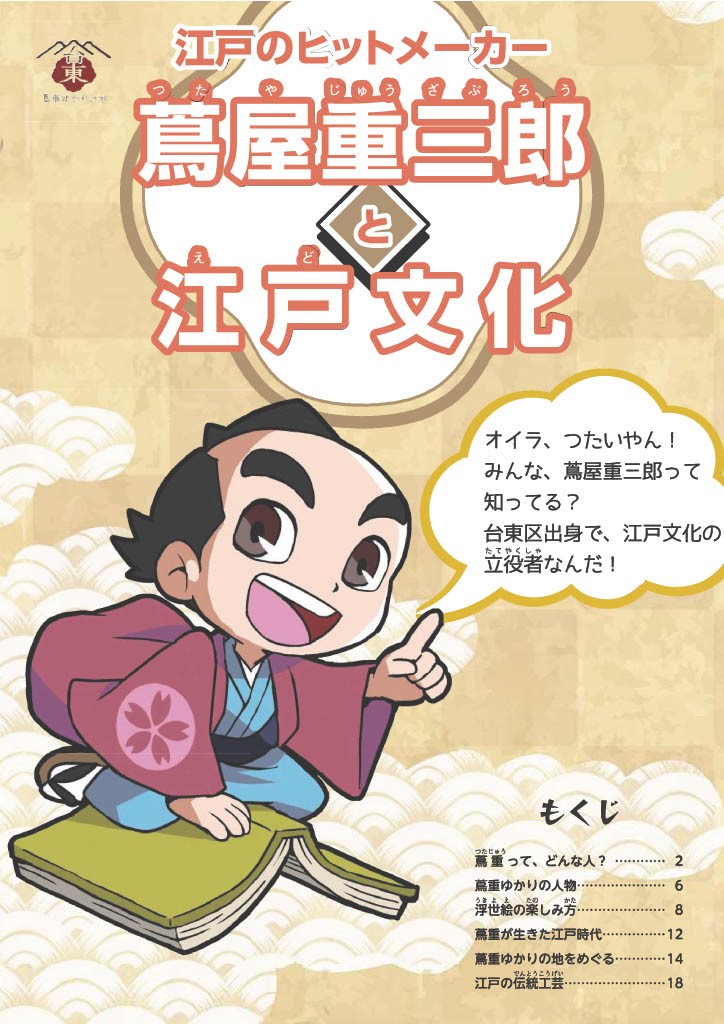

蔦屋重三郎を知る ~蔦重ってどんな人?~

江戸文化を牽引し、2025年の大河ドラマ「べらぼう」の主人公としても注目を集めた「蔦重」こと蔦屋重三郎は、寛延3年(1750)に、江戸・新吉原(現在の台東区千束)で生まれました。20代で吉原大門前に書店「耕書堂」を開業し、エレキテルを復元した平賀源内をはじめ、多くの文化人と交流を深めました。そして、東洲斎写楽や喜多川歌麿ら、江戸文化を代表する作家たちを見出し、「江戸のメディア王」として大成功を収めた人物です。

本ページでは蔦屋重三郎の生涯やゆかりの人物などについて紹介します。

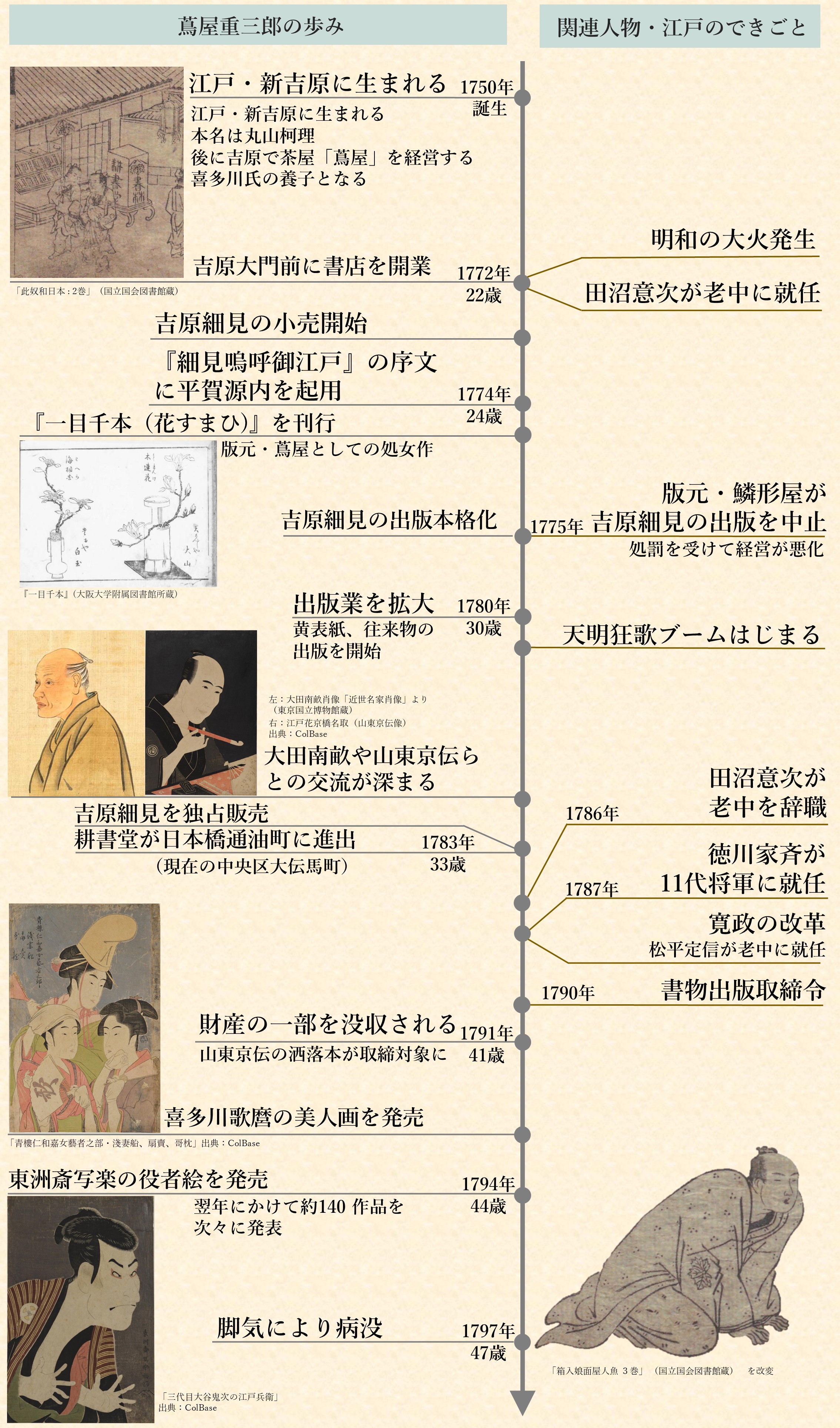

蔦屋重三郎の生涯

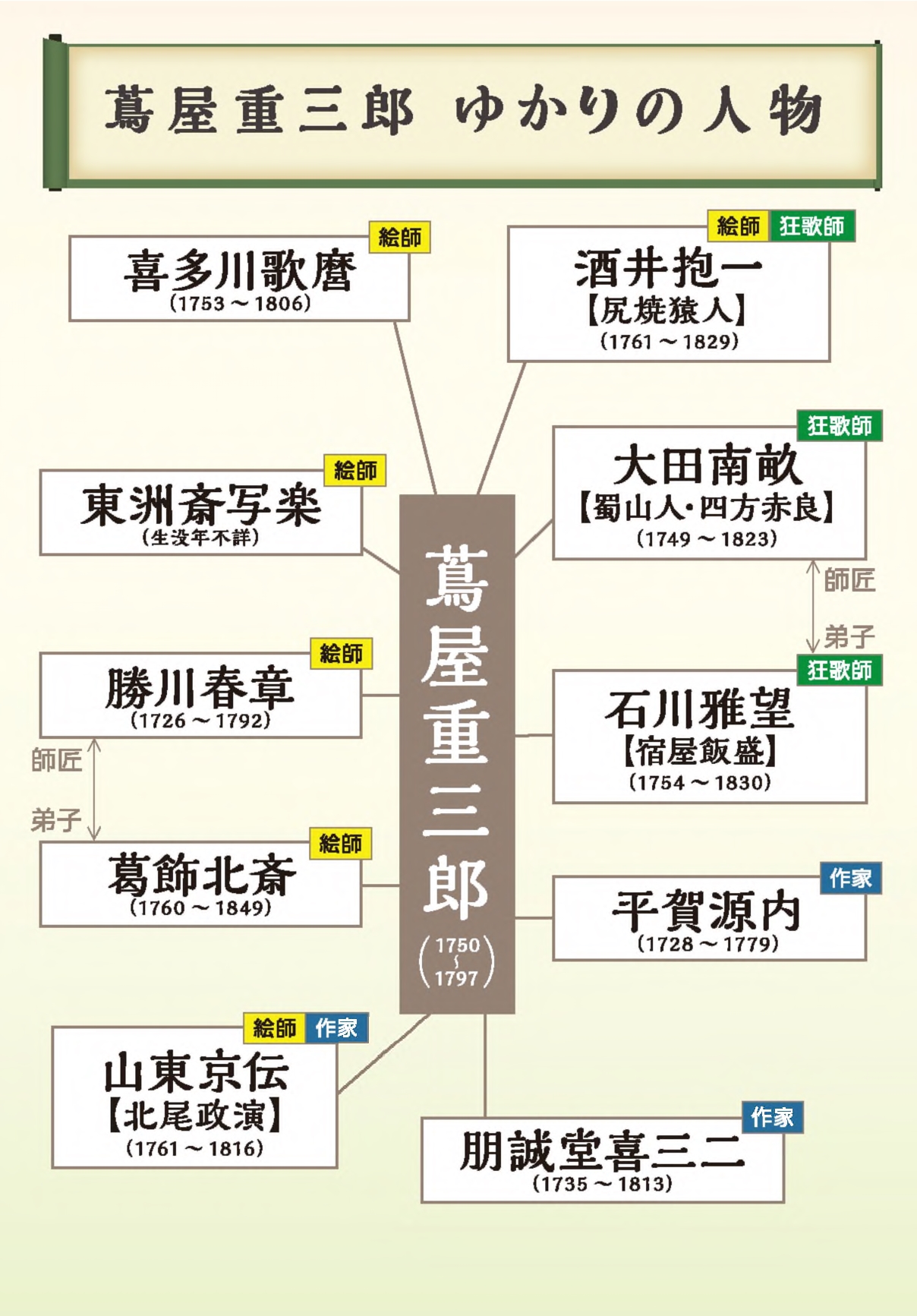

蔦屋重三郎ゆかりの人物

-

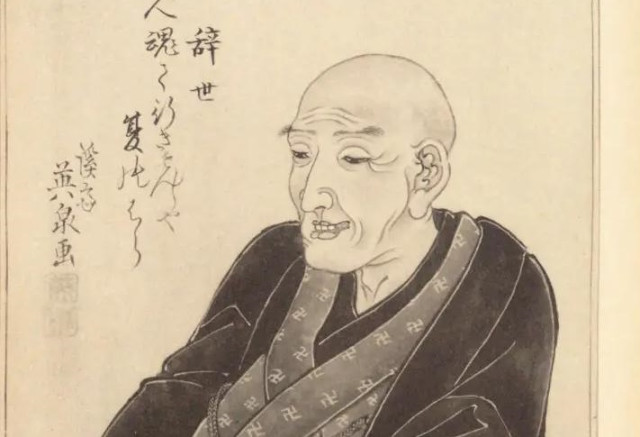

喜多川歌麿

「ColBase」(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-1876?locale=ja)を加工して作成

喜多川歌麿は、美人画で有名な浮世絵師です。その出自はよくわかっていませんが、蔦屋重三郎に才能を見出され、狂歌絵本『画本虫撰』『潮干のつと』で動植物の細微な挿絵を描いて注目を集めると、寛政期には「婦女人相十品」をはじめとする美人大首絵を創始して人気を博しました。歌麿の主要作品の大部分は蔦重が刊行したものです。 -

大田南畝

「ColBase」(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-9153?locale=ja)を加工して作成

大田南畝は、蔦屋重三郎と交流が深く、狂歌や黄表紙、洒落本と多彩なジャンルで活躍した幕臣です。狂歌師としての狂名は「四方赤良」で、朱楽菅江、唐衣橘洲とともに江戸の三大狂歌師に数えられ、天明の狂歌ブームを牽引しました。寛政の改革による出版統制が始まると断筆して幕臣としての活動に専念しました。上野公園には南畝の別号である「蜀山人」の碑があります。 -

葛飾北斎

木村黙老 著『戯作者考補遺』,国本出版社,1935. 国立国会図書館デジタルコレクション (https://dl.ndl.go.jp/pid/1874790)を加工して作成 (参照 2025-03-11)

葛飾北斎は、世界的に知られる名作『冨嶽三十六景』を描いた浮世絵師です。北斎の主な活躍は蔦屋重三郎の死後のことですが、「勝川春朗」と名乗っていた若き日の北斎も、蔦重の元で役者絵や黄表紙の挿絵を描きました。嘉永2年(1849)、90歳で亡くなった北斎は、台東区の誓教寺(台東区元浅草 4-6-9)に埋葬され、墓には晩年の画号「画狂老人卍」と辞世の句が刻まれています。 -

平賀源内

木村黙老 著『戯作者考補遺』,国本出版社,1935. 国立国会図書館デジタルコレクション (https://dl.ndl.go.jp/pid/1874790)を加工して作成 (参照 2025-03-11)

エレキテルの復元で有名な平賀源内は、発明家だけでなく、本草学者・地質学者・蘭学者・戯作者など多彩な才能をもちあわせており、「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ」とも言われています。源内は、安永3年(1774)に蔦屋重三郎の依頼で吉原細見『細見嗚呼御江戸』に序文を寄せ、大きな話題となりました。安永8年(1779)に殺傷事件を起こして獄死し、台東区の総泉寺に葬られました。 -

山東京伝

![[野村]文紹 著『肖像』2之巻,[書写者不明],[18--]. 国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/2551760)を加工して作成 (参照 2025-03-11)](https://taito-tsutaju.jp//storage/feature_block_spot_picture/[640_640]_20250324163910_山東京伝.jpg)

[野村]文紹 著『肖像』2之巻,[書写者不明],[18--]. 国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/2551760)を加工して作成 (参照 2025-03-11)

山東京伝は、蔦屋重三郎とともに『江戸生艶気樺焼』や『通言総籬』など多くの黄表紙・洒落本を創作した戯作者で、北尾政演の画号で浮世絵師としても活躍しました。しかし、『仕懸文庫』などの洒落本が寛政の改革の出版統制により手鎖50日の処罰を受けると、版元である蔦重も身代半減の罰を受けることになります。浅草寺の境内には弟の京山が亡兄を偲んで建立した山東京伝机塚の碑があります。 -

朋誠堂喜三二

木村黙老 著『戯作者考補遺』,国本出版社,1935. 国立国会図書館デジタルコレクション (https://dl.ndl.go.jp/pid/1874790)を加工して作成 (参照 2025-03-11)

朋誠堂喜三ニは、秋田佐竹藩の武士(江戸留守居役)で、本名を平沢常富と言います。喜三ニは蔦屋重三郎の元で『娼妃地理記』をはじめ、多くの洒落本・黄表紙本を刊行しましたが、『文武二道万石通』が問題視され執筆を断念、その後は狂歌師として活動を続けました。喜三ニの暮らしていた佐竹藩の江戸上屋敷は、現在の佐竹商店街付近にあったとされます。 -

東洲斎写楽

東洲斎写楽は、生没年不詳の謎の浮世絵師です。寛政6年(1794)5月、28枚もの歌舞伎役者の大首絵を一度に発表し、鮮烈なデビューを飾りました。なかでも「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」は最も有名な浮世絵の1つです。その後、翌年1月までの約10か月間の短い期間に約145点余りの作品を立て続けに発表し、忽然と姿を消しました。写楽の作品は全て蔦重が刊行したものです。 -

勝川春章

勝川春章は、江戸時代中期に隆盛を誇った浮世絵の流派「勝川派」の祖です。門下には勝川春好、春英ら多くの弟子がおり、葛飾北斎も春章に弟子入りして勝川春朗を名乗り絵師としての活動を始めました。蔦屋重三郎の版元からは北尾重政との競作による『青楼美人合姿鏡』などが刊行されています。墓は台東区の西福寺(台東区蔵前 4-16-16)にあります。 -

酒井抱一

酒井抱一は、姫路藩主酒井家に生まれた絵師です。若くして文学・芸術を好み、江戸琳派を代表する絵師として『夏秋草図屏風』など多くの作品を描きました。また、狂歌師(狂名:尻焼猿人)として蔦屋重三郎と同じ「吉原連」に属していました。抱一は文化6年(1809)から亡くなる文政11年(1829)まで、台東区根岸の雨華庵で過ごしました。 -

石川雅望

石川雅望は、江戸時代後期の狂歌師・国学者・戯作者です。狂歌師としての名は「宿屋飯盛」で、天明狂歌四天王の1人に数えられています。蔦屋重三郎の元で『吾妻曲狂歌文庫』や『画本虫撰』など多くの狂歌本を刊行し、正法寺(台東区東浅草 1-1-15)には、雅望による蔦重への碑文が復刻されています。雅望の墓は台東区の榧寺(台東区蔵前 3-22-9)にあります。

蔦屋重三郎ゆかりの地

-

五十間道と耕書堂跡

見返り柳から吉原大門へと続くS字に曲がった通りが「五十間道」です。S字カーブを描いていることにより、日本堤から吉原の様子が見えないよう工夫されていました。 蔦屋重三郎は20代でこの五十間道に書店「耕書堂」を開業し、その才能を開花させました。

見返り柳から吉原大門へと続くS字に曲がった通りが「五十間道」です。S字カーブを描いていることにより、日本堤から吉原の様子が見えないよう工夫されていました。 蔦屋重三郎は20代でこの五十間道に書店「耕書堂」を開業し、その才能を開花させました。

所在地:台東区千束4-11付近 -

正法寺

蔦屋重三郎は寛政9年(1797)に47歳で病没し、正法寺に埋葬されました。墓は戦災等で失われましたが、菩提寺である正法寺には復刻された蔦屋家の墓碑と重三郎母子顕彰碑が建てられています。碑には蔦重の本名「喜多川柯理」が刻まれ、碑文は蔦重と親交のあった石川雅望、大田南畝によるものです。

蔦屋重三郎は寛政9年(1797)に47歳で病没し、正法寺に埋葬されました。墓は戦災等で失われましたが、菩提寺である正法寺には復刻された蔦屋家の墓碑と重三郎母子顕彰碑が建てられています。碑には蔦重の本名「喜多川柯理」が刻まれ、碑文は蔦重と親交のあった石川雅望、大田南畝によるものです。

寺には江戸三大毘沙門天の一角に数えられる開運大毘沙門天もお祀りされています。

所在地:台東区東浅草1-1-15 -

見返り柳

吉原への出入口となる日本堤には柳の木が植えられており、遊郭帰りの客が名残を惜しみつつ、この柳のあたりで振り返ったことからこの名がつきました。

吉原への出入口となる日本堤には柳の木が植えられており、遊郭帰りの客が名残を惜しみつつ、この柳のあたりで振り返ったことからこの名がつきました。

かつては山谷堀脇の土手にありましたが、震災や戦災等で数代にわたり植え替えられており、現在は「吉原大門」交差点付近に植えられています。

所在地:台東区千束4-10-8 -

吉原大門跡

吉原遊郭の唯一の出入口であり、治安の維持と女性の出入りを厳しく監視するため、大門の先には番所が設けられていました。

門は火災等により何度か建替えられましたが、関東大震災で焼失したのを最後に再建されることはなく、現在では大門の柱を模した「よし原大門」と書かれた街灯が建っています。

所在地:台東区千束4-15付近 -

吉原神社

吉原遊郭には、吉原大門手前の「吉徳稲荷」、廓の四隅の「榎本稲荷」、「明石稲荷」、「開運稲荷」、「九郎助稲荷」という5つの稲荷社がお祀りされていました。これらの5つの稲荷社が明治14年に合祀されて創建したのが「吉原神社」です。その後、近隣の吉原弁財天も合祀され、現在では計6つの神さまが祀られています。

所在地:台東区千束3-20-2 -

九郎助稲荷

吉原遊郭内の四隅に祀られていた稲荷社のうち、最南端にあったのが九郎助稲荷です。縁結び・五穀豊穣・諸願成就の神さまとして篤い信仰を集め、縁日である毎月午の日は特に賑わいをみせたと言われています。

吉原遊郭内の四隅に祀られていた稲荷社のうち、最南端にあったのが九郎助稲荷です。縁結び・五穀豊穣・諸願成就の神さまとして篤い信仰を集め、縁日である毎月午の日は特に賑わいをみせたと言われています。

現在、稲荷社のあった場所は宅地となり、吉原神社に合祀されています。

所在地:台東区千束3-1付近

蔦屋重三郎ゆかりの地MAP

小冊子「蔦屋重三郎と江戸文化」

「蔦屋重三郎ゆかりの地 台東区」マスコットキャラクター

台東区の歴史や文化の魅力を全国に発信しています。

動画で知る蔦屋重三郎

YouTube 台東区公式チャンネル

また、観光・産業・区内イベント等の番組もありますので、ぜひご覧ください。

蔦屋重三郎を知る

蔦屋重三郎を知る 大河ドラマ館

大河ドラマ館 観光情報

観光情報 お土産・グルメ

お土産・グルメ アクセス

アクセス